山西中医药大学为唯一单位在Cell Chemical Biology期刊发表学术论文

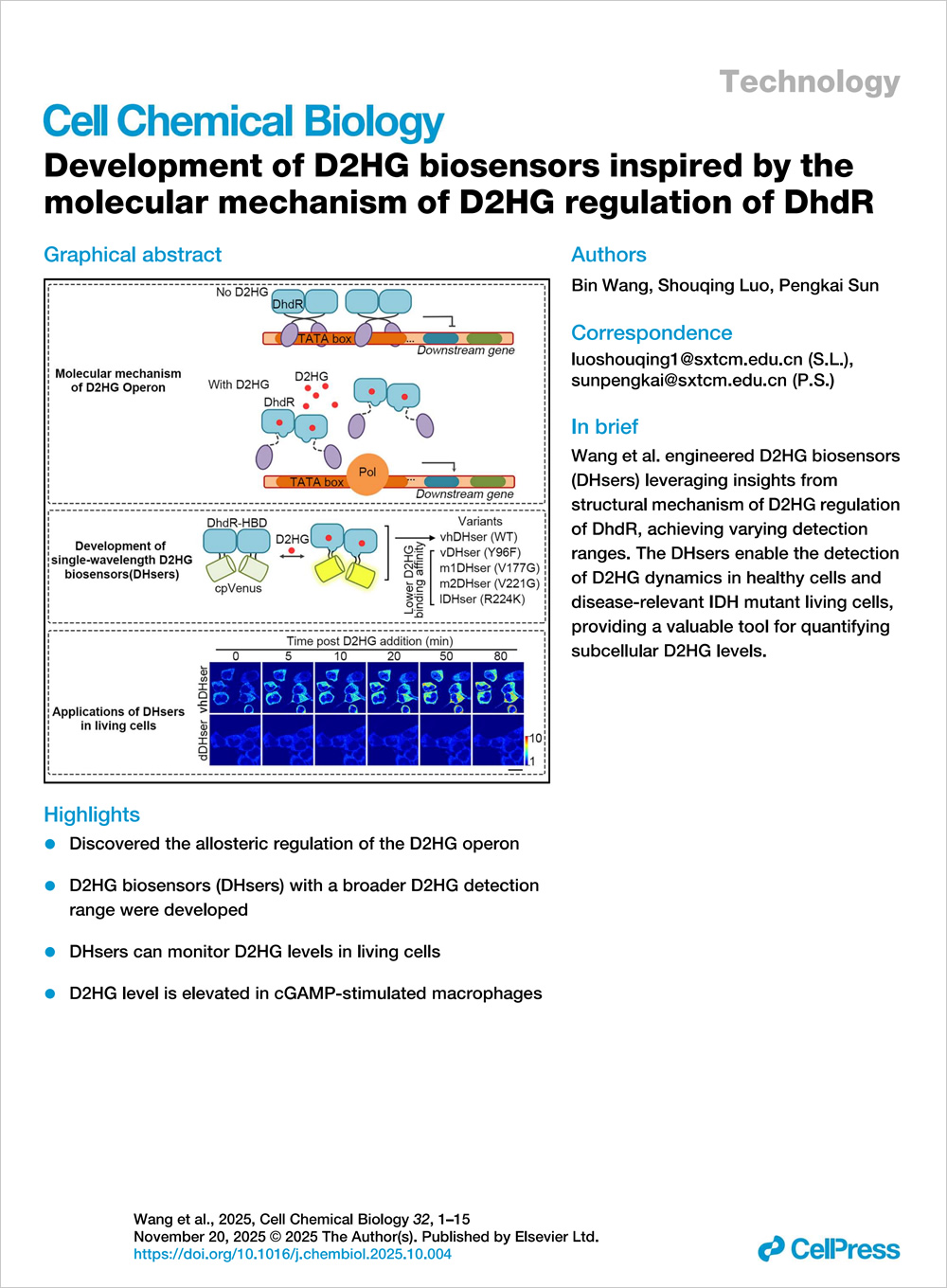

11月6日,我校孙鹏凯课题组联合罗寿青课题组在《Cell Chemical Biology》期刊发表了题目为:“Development of D2HG biosensors inspired by the molecular mechanism of D2HG regulation of DhdR”的学术论文。该研究揭示了一种D型羟基戊二酸(D2HG)操纵子模型的分子机制,同时基于此分子机制开发了活细胞D2HG生物探针。

D2HG是发现于肿瘤和代谢类疾病的一种代谢异常物质。在正常细胞中,D2HG浓度维持在微摩尔水平。而在大约50-80%的低级别胶质瘤细胞中,存在突变的异柠檬酸脱氢酶(IDH1/IDH2)可以将2 -酮戊二酸(αKG)还原为D2HG,导致细胞内D2HG累积高达10 mM以上。据报道,高水平D2HG可参与表观遗传重编程和免疫抑制,促进肿瘤进展。然而,D2HG的致癌性仍存在争议。因为一些带有IDH突变体的个体,并没有肿瘤发生,而且IDH突变的胶质瘤患者相比有更长的生存时间。因此需要更多研究揭示其在肿瘤生长过程中扮演的角色,而活细胞 D2HG 监测工具将有助于开展相关研究。

在原核细胞中,条件诱导表达是细胞趋利避害的一种经济有效的策略。近期有科学家发现在反硝化无色杆菌Achromobacter denitrificans NBRC 15125中存在一个D2HG诱导表达调控系统,该系统通过DhdR蛋白及时启动对D2HG的降解吸收。然而这个系统具体的分子调控机制尚不清楚。

本论文通过分子生物学手段揭示了D2HG调节转录因子DhdR作用的分子机制,即转录因子DhdR可通过复杂的相互作用网络结合在其基因启动子区域,在D2HG结合后DhdR会发生显著的构象变化,这一构象变化由D2HG结合结构域引发,进一步引起其与DNA结合结构域连接处的构象变化而引起DhdR-DNA复合体解聚。这一分子机制不仅增加了我们对原核生物生命活动中的基因表达调控的理解,而且帮助我们开发出第一款单波长D2HG生物探针DHser,并根据DhdR结合D2HG的分子机制,开发了可以检测不同浓度范围D2HG的生物探针DHsers。DHsers可以灵活应用于检测体外、活细胞以及肿瘤组织中的D2HG,尤其是可以直接测定亚细胞水平的D2HG浓度。简言之,这部分工作融合了分子机制研究和应用工具开发,或将对低等生物工作原件应用于高等生物体的研究和开发提供帮助。

论文第一作者为我校青年教师王斌,我校青年教师孙鹏凯和罗寿青教授为文章的共同通讯作者。该工作受到山西中医药大学博士启动项目、国家自然科学基金以及山西省基础研究计划(自由探索类)青年项目支持。同时感谢国家蛋白质科学中心(上海)、上海同步辐射光源、中国科学院生物物理研究所生物成像等平台的大力支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2025.10.004