我校举办世界卒中日系列主题活动:学术科普并举,共筑健康防线

10月29日,是第20个“世界卒中日”。今年主题的是“尽早识别,立刻就医”,意在精准地强调时间窗对于脑卒中救治的极端重要性。为响应这一主题,提升中西医结合基础学科脑血管病方向团队素养、服务社会公众,我校国家中医药管理局高水平中医药重点学科中西医结合基础脑血管病方向/中药活性物质调节神经免疫研究山西省科技创新人才青年团队/山西省卫健委医学科技领军团队经过精心策划,按照学术科普并举、共筑健康防线的总体思路,于活动当日组织实施了一场涵盖“学术前沿探索、临床义诊服务、公众科普教育”的“1+3”主、分场联动专题活动,将科研的深度与科普的广度深度融合,较好地展示了高校科研团队在重大疾病防治领域的责任与担当。

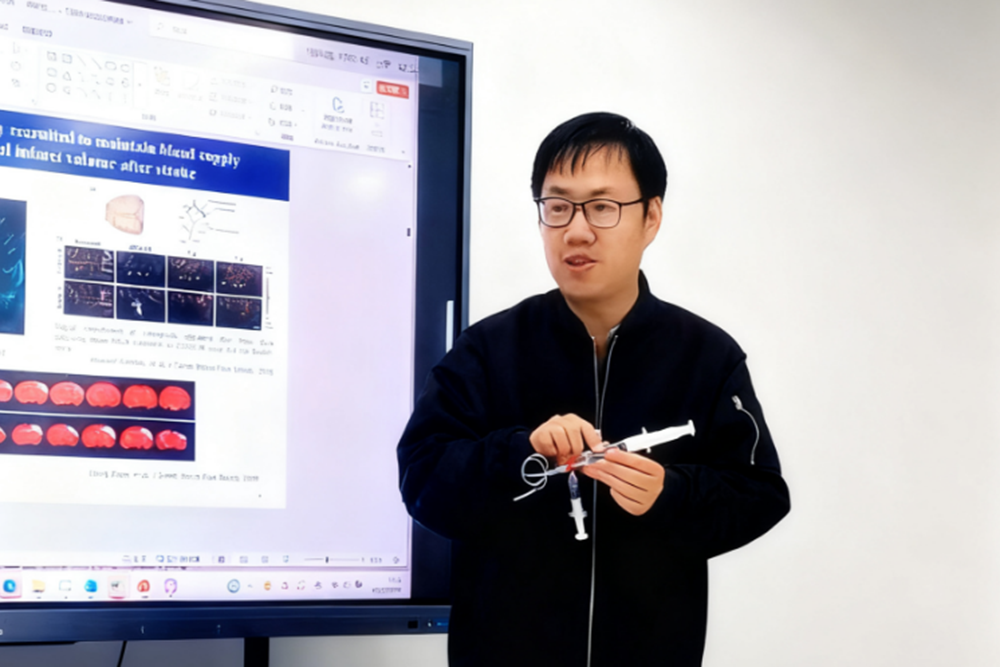

在学术主场,团队全体教师及在校研究生参加活动,达到了聚焦前沿、构筑脑卒中防治的学术基石的目的。团队带头人宋丽娟副教授聚焦学科前沿,以《血管年轻化保卫战》为题,系统地阐述了脑卒中预防的理论框架。她从血管生理功能切入,强调血管作为“生命线”的重要性,引用“一个人的动脉有多老,他就有多老”,阐释了血管健康与机体衰老的内在关联。她指出,脑卒中预防是“始于血管、涉及全身的系统性保卫战”。基于中西医结合视角,她提出了血管年轻化的战略与战术:战略层面强调“天人合一”的整体观,重视情志、气血与作息规律;战术层面涵盖戒烟限酒、精准饮食、科学运动和多维监测等,并结合中医理论和现代医学机制解析了多种食物的保健作用。团队田昊博士聚焦脑的侧支循环解剖结构与调节机制,通过自制的脑血管侧支循环模拟装置,直观地演示了血流代偿的过程。他指出,侧支循环质量直接关系患者预后,团队研究重点在于评估和激活这条“生命备用通道”。创新的演示引起在场教师和研究生们的热烈反响,大家认为这种直观讲述方式深化了对脑血流代偿机制的理解,对后续科研与临床工作具有重要的启发。

在三个临床分场,团队驻各大医院的临床教师也将“世界卒中日”的警示与希望带到了诊疗一线,实现了从实验室到病床边的无缝衔接,达到了践行使命,将“时间就是大脑”的理念送达公众。在山西中医药大学第一附属医院门诊大厅,郝如彬博士的义诊台前人头攒动。他不仅为前来咨询的市民提供免费的血压测量和初步的卒中风险评估,更结合其丰富的临床经验与中医辨证思维,为每位咨询者提供个性化的健康指导。从情志调节、饮食宜忌等方面给予了细致的中医预防调理方案,充分体现了“既病防变,瘥后防复”的中医治未病思想。在山西白求恩医院,丁智斌副主任医师将科普阵地设在病房中,通过生动的现场讲解,向患者及家属反复强调“FAST”识别法(面部下垂、手臂无力、言语困难、尽快拨打急救电话)。他结合临床典型案例,告诫大家:“对于脑卒中,任何的犹豫和拖延都可能以珍贵的脑细胞为代价。识别征兆后的每一分钟都至关重要。”在山西省人民医院,温春丽副主任医师与神经内科的同事开展了联合义诊。她重点关注中老年人群的“三高”(高血压、高血糖、高血脂)管理问题,就如何规范监测血压血糖、如何正确服用他汀类药物等患者日常遇到的困惑进行了耐心的解答。她强调:“管理好高血压、糖尿病等基础疾病,就是最为有效的卒中一级预防。患者的自我管理能力与遵医行为,直接决定了远期预后。”

团队长期致力于缺血性脑血管病的中西医结合防治研究,在血管保护、神经修复等领域已形成鲜明特色。近年来,承担了多项国家级、省部级科研项目,产出了一系列高水平学术成果,同时始终坚持将科研优势转化为教育资源和科普动力,定期组织面向研究生、基层医师和公众的培训与讲座。本次“世界卒中日”系列活动,不仅是一次主题日宣传,更是团队日常工作的一个缩影。团队带头人宋丽娟副教授在总结活动时指出:作为一支立足于中医药大学的科研团队,我们的职责是双重的。一方面,我们要运用现代科学技术,深入挖掘脑卒中的发病机制,特别是在中西医结合防治领域寻求突破;另一方面,我们必须肩负起知识转化与社会服务的责任,将前沿的科研成果转化为公众能理解、易操作的防治理念与手段,让科研真正服务于人民健康。

本次系列活动累计覆盖校内外受众300余人,有效地强化了研究生的专业素养,也显著提升了公众对脑卒中“早识别、早送医、早预防”的认知水平,是高校科研团队服务“健康山西”战略的一次生动实践。下一步,团队将以科研临床并举、服务“健康中国”战略为使命,继续深化“科研-教学-临床-科普”四位一体的发展模式,为打赢脑卒中防治这场硬仗贡献更多的智慧和力量。